- · 中医教育版面费是多少[05/09]

- · 《中医教育》投稿方式[05/09]

- · 《中医教育》数据库收录[05/09]

- · 《中医教育》期刊栏目设[05/09]

不收昧心钱的中医专家教育家柯与参

作者:网站采编关键词:

摘要:立志学医后,他一边教学,一边自修,一边行医。他将每月所得的微薄薪水,除去衣食所需外,几乎全部用来购买医药学书籍。举凡《黄帝内经》等各种医药学典籍,都无不购求,逐册

立志学医后,他一边教学,一边自修,一边行医。他将每月所得的微薄薪水,除去衣食所需外,几乎全部用来购买医药学书籍。举凡《黄帝内经》等各种医药学典籍,都无不购求,逐册苦读,累月积年,终成为甘肃屈指可数的中医藏书家之一。在医学知识的海洋中,他时而“如入金谷之园”,博采众家之英萃;时而 “如登龙君之宫”,尽得百代之宝藏。他把有限的生命,大都用在学习上,很少看戏和电影,娱乐活动就是打太极拳、养花、逗猫。

新中国成立以后,他积极参加社会主义建设,先后担任兰州市中医协会会长、甘肃中医学会理事长等职,并当选为政协甘肃省第三、四届常委、民革甘肃省委员。尽管公务繁忙,但他从未脱离临床与医学。为防治地方病克山病,他曾多次深入陇南、陇东,提出的克山病中西医结合施治方案受到国内医学界的高度重视。

新中国成立后,他曾任甘肃省卫生厅副厅长等职务,尽管地位发生了很大变化,但他仍然坚持接待患者,他常说:“救死扶伤,解人之危,是医生的天职。”

3. 博学多才,笔耕不辍

柯与参一生不断追求光明与进步。1945年他加入了中国民主同盟,多次以自己特殊的身份掩护共产党人的革命活动,揭露、抨击国民党反动派倒行逆施的反动行径,因而经常受到国民党特务机关的监视和迫害。

有一年夏天,他随同甘肃省歌剧团去陇南山区慰问演出。晚上,一位女演员右腹部突然剧痛,拒按,右腿不伸,呕吐数次,呻吟不已。该演员次日就要演出,病情如此严重,演职人员十分焦急。同行的西医人员检查诊断为急性阑尾炎,建议连夜送往县医院做手术。然而,山高路远,交通不便,夜行困难更大。

这一妙手回春、化险为夷的生动事例,展现了柯与参高尚的医德与过硬的医术。

2.救死扶伤,解人之危

1978年9月,柯与参在兰州逝世,终年75岁。甘肃省新医药学研究所将他多年的论文、医案汇集成册,编写出版了《中国当代医疗经验荟萃》一书。国家卫生部原部长崔月梨主编的《中国当代医学家荟萃》一书,介绍了柯与参的生平,给予“中医专家、中医教育家”的赞誉。

如今翻开其阅过的书,便能从字里行间看出他花费的心血。从25岁他就开始行医,白天行医,夜晚苦读,或请教于前辈,或求知于书本,逐步积累了临床经验,提高了理论水平,渐渐成长为一个有真才实学的中医。

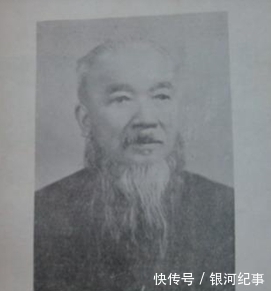

柯与参(1903—1978),甘肃省宁县九岘乡岳木川村人。著名中医、中医教育家、爱国民主人士。

他30多岁任甘肃省国医馆馆长时,在国医馆特意附设了一个诊所,给掏不起诊费的穷苦大众免费诊病,有时他还要倒贴药钱。在他行医的一生中,他总是对病人有求必应,一些危重病人半夜敲门请诊,他毫无怨言。

柯与参在向古人学习的时候,很重视学习古代医家的医德,张仲景、孙思邈、李时珍诸先辈的医德深深地影响了他。在他青年丧妻立志学医的时候,就下定决心一旦学到技术,一定要为掏不起诊费的患者看病。

1920年,年满17岁的他以优异成绩考入甘肃省立第一师范学校。校长杨汉公见其品学兼优,遂把女儿许配给他。毕业后,留校担任国文教员。不久,又调任兰州陇右学校担任校长。1926年,柯与参与杨汉公之女结婚,婚后夫妻恩爱,但不久其妻患病夭亡。柯与参十分悲痛,于是夜夜青灯,发愤学医,矢志为穷苦人医除病苦,25岁时就开始在兰州独立行医。

柯与参不仅是一位著名中医,也是一位博学多才的学者和爱国人士。他对于经史、诸子无不涉猎,尤精古典诗律和书法,他善写一笔苍劲有力的欧体楷书。其家藏文史、医书和历代碑帖一万余册,堪称收藏家。

在长期行医诊病的过程中,他对中国传统中医理论和验方进行了深刻钻研,此外还赴南京、苏州、上海、北京等地求教于当时医坛名家大师章太炎、恽铁樵、陆渊雷、施仿墨等人,使自己的医学功底愈来愈深厚。柯与参治病,决不嫌贫爱富,以貌取人。患者求医,他不分夜半,不避风雨,满腔热情,精心诊治。每遇劳苦穷困者,即免费看病,甚至倒贴药钱。

此刻,与参当机立断,主张立即服用中药治疗。当时有人持怀疑态度,要他为患者安全负全部责任。治病救人,迫在眉睫,与参顾不得其他,立即以清热解毒、活血通便之剂给以治疗。幸好山村小药店药物齐全,不时即买来煎好,他亲眼看服,每三四小时服一次。一剂后,患者便下咖啡色絮状物许多,腹痛大减。第二天中午,服完二剂,腹痛消失,行走如前。下午即登台演出,和平常无异,众人无不折服。

文章来源:《中医教育》 网址: http://www.zhongyijiaoyu.cn/zonghexinwen/2022/0801/379.html